「緩和ケア」という言葉が出た瞬間、心が凍る理由

診察室で主治医がこう言う。

「緩和ケアも考えていきましょう」

その瞬間、

胸がざわつき、頭が真っ白になる。

「もう終わりなのか」

「見放されたのか」

「余命が近いのか」

――怖くなるのは、決しておかしなことではありません。

なぜ「緩和ケア」は怖く聞こえるのか

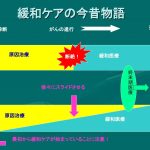

日本では長い間、

- 緩和ケア=終末期

- 緩和ケア=もう治療できない

- 緩和ケア=あきらめ

というイメージが広がってきました。

そのため、

医師がその言葉を口にした瞬間、

“線を引かれた感覚”を持つ方が少なくありません。

けれど、それは緩和ケアの本質とは違います。

本当は、何を意味しているのか

しばしばあるのが、主治医が言いたかったのは、

- 痛みや不安を専門家にも相談できる

- 治療と並行してサポートを受けられる

- 一人で抱え込まなくてよい

という提案です。

つまり、

治療をやめる宣言ではなく、支えを増やす提案であることが実は少なくないのです。

「怖い」と感じるあなたは正常です

外来でよく聞く言葉があります。

「緩和ケアと言われたとき、もうダメだと思いました」

でも実際には、

- 治療は続いている

- 生活も続いている

- 時間も流れている

緩和ケアが始まったからといって、

人生が終わるわけではありません。

怖くなるのは、

緩和ケアが怖いのではなく、先が見えないことが怖いのです。

緩和ケアは“最期の医療”ではありません

緩和ケアは、

- 痛み

- 息苦しさ

- 不安

- 眠れない

- 家族とのすれ違い

こうした“つらさ”を扱う医療です。

それは病気の早い段階から使うことができます。

緩和ケアは、

終わりの医療ではなく、支える医療です。

もし今、怖いなら

もしあなたが今、

「緩和ケア」と言われて怖いと感じているなら、

それは弱さではありません。

その不安をそのまま、医師に伝えてよいのです。

「緩和ケアと言われて、怖くなりました」と。

そこから対話は始まります。

まとめ

「緩和ケアを言い出されるのが怖い」

その感情の裏には、

- 情報の不足

- 言葉の誤解

- 未来への不安

があります。

緩和ケアは、あきらめではありません。

怖いと感じたその瞬間こそ、支えが必要なタイミングなのです。